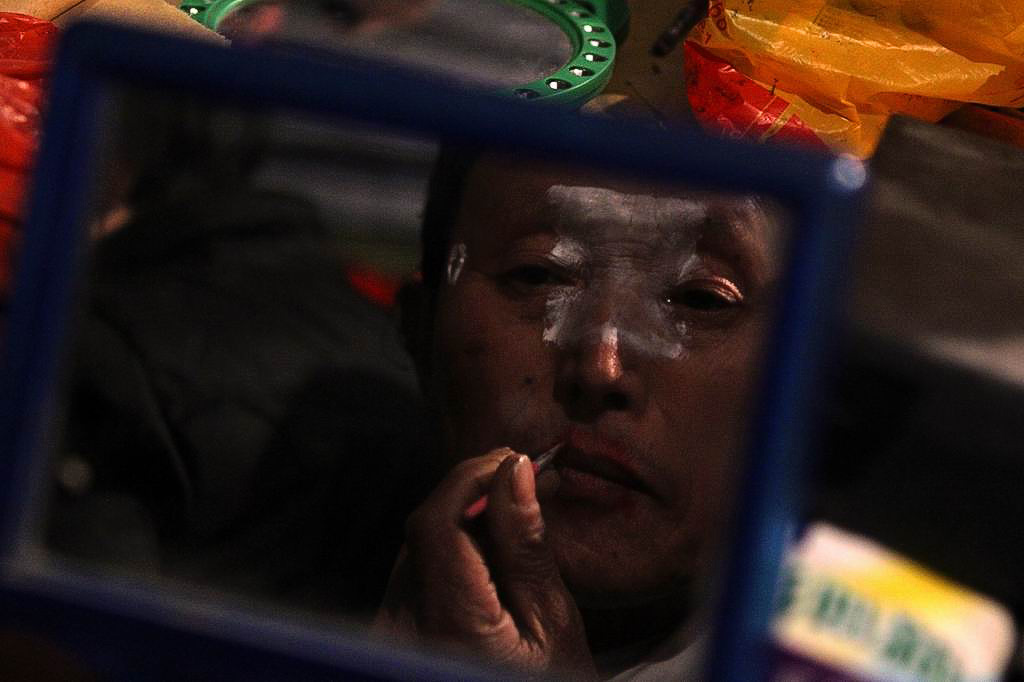

目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。

; 目連戲是我國(guó)民間原生態(tài)的古老戲種,唐代初萌,北宋興盛,被稱為戲曲的活化石。孟元老在《東京夢(mèng)華錄》中,就記述了北宋時(shí)京城演出“目連救母”雜劇的盛況。

明萬(wàn)歷初,祁門人鄭之珍在貴池剡溪首演《勸善記》,各班社競(jìng)相以余姚、弋陽(yáng)、太平、青陽(yáng)諸高腔形式搬演,由此形成流傳全國(guó)各地不同演出風(fēng)格的目連戲班社。

至解放前,貴池尚有多家民間班社,又稱“花槌”。而今歷經(jīng)興衰,只有梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村桂姓、葉姓氏族的民間票友,組成的目連戲班碩果僅存。

每逢春節(jié),他們走鄉(xiāng)串村,在田間地頭搭起戲臺(tái),“戲演目連、閭開黃道”,以表演“目連僧救母勸善”故事,在鄉(xiāng)村民間進(jìn)行傳統(tǒng)道德教化。

這些來(lái)自鄉(xiāng)村的票友們,在十分艱困的條件下,堅(jiān)持義務(wù)演出十多年,雖年歲已高卻樂此不疲,其執(zhí)著的精神和艱辛的付出,實(shí)在使人欽敬。